★すこやかさん

『早起きを「徳」にする方法』<前編>

2023.11.06

病院で相談するほどでもない、けど、ちょっと聞いてほしい…

そんな、ささやかかもしれないけど気になる健康のお悩みについて、

「別に今はいっか…」となる前に!不健康(?)社員の備忘録を覗いてみませんか?

万年寝不足、冷え性、頭痛持ち…と毎日自分の健康に悩まされている社員が

リアル生活を反省(開き直り)、日々の悩みの解決策を探っています。

早起きは本当に「徳」なのか?

北の大地北海道では、早くも日が短くなり、冷たい風に冬の気配を感じる季節となりました。

さて、こんな時期になると、

「年々早く目が覚めるように…体に悪そう。」

「冬は寒いし外も暗い、早起きなんて損じゃない?」

と思ってしまう方も、結構多いのではないでしょうか?

実は、そんなことはないのです! 早起きにはいいことがたくさんあるんです。

というわけで今回は「体内時計」という観点から、早起きとの付き合い方を学んでいきましょう。

そもそも体内時計とは

早起きに欠かせない体内時計とは、体の中の時間軸を調整し、体内環境を整えるしくみです。

このしくみがあることで私たちは、たとえ時計も窓もない部屋で過ごしたとしても、朝目覚め、夜には眠くなる、という一連のリズムで生活ができるのです。

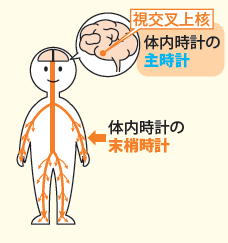

…私の不良時計はさておき… 体内時計は大きく「主時計」と「末梢時計」の2種類に分かれます。

主時計は脳の視交叉上核(しこうさじょうかく)という場所にあり、睡眠や覚醒、ホルモン分泌など体全体のリズムをつくります。

例えば、日中は活動のため体温や血圧をあげ、夜は休むためにこれらを下げる、という調節も主時計の仕事。

一方の末梢時計は体中の様々な場所にあり、それぞれ効率よく動けるよう異なる時間に働いています。

バラバラに動く末梢時計を、主時計が指揮して、統率する。こうして体内時計は成り立っているのです。

体内時計が乱れると…

夜も明るい部屋で過ごす、あまり運動しない、30分以上昼寝をする…

一見些細なことも、体内時計を乱すきっかけになりえます。

体内時計が狂うと、日中眠くなるだけではなく、

「食欲がなくなる」「疲れが取れない」「気分が落ち込みやすくなる」という不調につながることも…。

また、糖尿病、肥満症といった生活習慣病にかかりやすくなるともいわれています。

コラム「睡眠時間は年々変わる?!」

最適な睡眠時間は年齢によって変化するといわれ、15歳では約8時間必要とされていたのが、45歳で約6.5時間、65歳なら約6時間で十分になるそう。必要なエネルギー量や、睡眠を促すメラトニンというホルモンの分泌が減少するためだといわれています。

いったいどうなってしまうのー?!(棒)…次回は、不良体内時計を更生させる方法を学んでいきます。

気になる後編はこちらから!↓↓↓

眠れない夜が続くと元気がなくなりますよね…コエンザイムQ10は社内でも人気な元気のためのサプリです。

※画像クリックで詳細をご覧いただけます。

船谷

サンセリテ企画係。北海道札幌市出身。コロナ禍就活を経て新卒でサンセリテ札幌に入社。現在は情報誌編集や「一級さん」の運営に携わっており、3年目のある日突然「編集長」と呼ばれるようになった。頭痛腹痛常習犯の不健康社員。趣味は、読書、野球観戦、コスメ収集、アニメやマンガの考察。最近の悩みの種は、一軍アイシャドウが廃盤になったことと、日ハムがなかなか優勝できないこと。